2025.04.08 ZEBRAS はじめてのゼブラ

創業から3年の“旅の記録”とこれからをまとめた「Z&Cインパクトジャーニーレポート」。チーミングや進行管理の舞台裏を振り返る

2025年3月31日、Zebras and Company(以下、Z&C)は「インパクトジャーニーレポート」を公開しました。これは、創業から3年間(〜2024年3月まで)の実践をもとに、ゼブラ的経営やファイナンス、投資・経営支援の取り組みを“旅の記録”としてまとめたものです。

インパクト投資を受ける企業として、いつかはつくると決めていたレポート。Z&Cが目指したのは、単なる実績報告にとどまらず、読み手にとって何かしらの示唆や問いを残すレポートでした。

制作にかかった期間は約1年。レポートづくりの統括と編集を担当した阿座上陽平さんと、プロジェクトマネジメントを担当した阪本菜さんに、背景や進め方のリアルをじっくり伺いました。インパクトレポートの制作を検討している経営者やチームの方々にとって、少しでも参考になれば幸いです。

旅の学びや風景を共有するインパクト“ジャーニー”レポート

——はじめに、今回のレポートの制作経緯や目的から伺っていきたいと思います。

阿座上陽平さん(以下、阿座上さん):

Z&Cでは、インパクト投資を受けているという背景もあり、インパクトレポートを発行することは創業当初から考えていました。ただ、立ち上げの段階ではインパクトが見えにくいため、3〜4年に一度のタイミングで出すのがちょうど良いと考えていて、今回がその初回になります。

目的は2つありました。ひとつは、ゼブラ企業として少し先を進んでいる僕らの立場から、旅の途中で得た学びや風景を共有すること。そのため、このレポートには「インパクトジャーニーレポート」という名前をつけています。いわゆるインパクトレポートは、「こんなことをやりました」と実績の数字を並べる形式になりがちですが、Z&Cではそれだけにとどまらず、読んでくれた人に何かしらの示唆やヒントが届くような内容を目指しました。

もうひとつの目的は、会社のスタンスや考え方を伝わりやすくし、協業や出資、採用、仲間づくりの場面で信頼につなげていくことです。投資、経営支援、協業、ムーブメントづくりなど多様な取り組みを行っているZ&Cは、「結局どんな会社なのか?」と伝わりにくい場面もあります。このレポートを先に見てもらい、全体像をつかむ手がかりにしてもらえたらと考えています。

阪本菜さん(以下、菜さん):

今回の制作にあたっては、インパクト評価の専門家であり、『インパクト投資入門』(日経文庫、2021年)の著者でもある須藤奈応さんに、レポートの作成プロセスについて相談をしました。というのも、内容がふわっとしたまま「インパクトレポート的なものをつくりました」と見せるような“インパクトレポート・ウォッシュ”にはしたくないと考えていたからです。

投資・支援先の変化、専門家と探るゼブラの未来。レポートの見所

——いわゆるインパクトレポートとは異なるトーンを持ちながらも、専門的な視点や基本的な考え方は丁寧に押さえていると。全体の構成について、簡単に教えていただけますか?

阿座上さん:

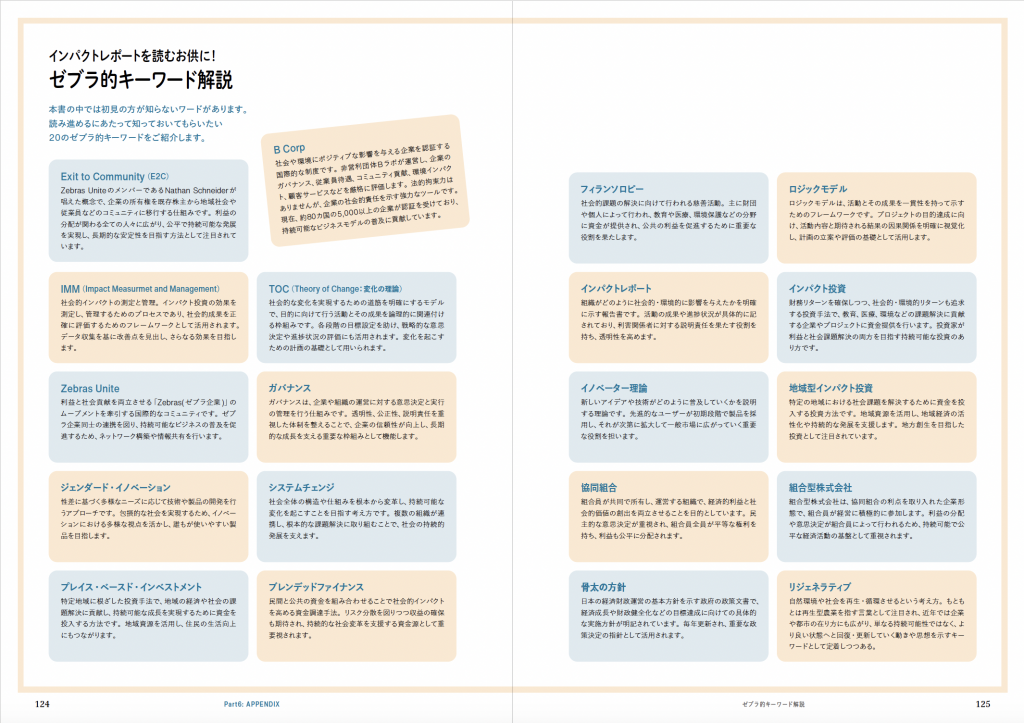

構成は大きく5つのパートに分かれています。パート1では、Z&Cの事業内容と組織について紹介し、パート2では、ゼブラ企業という概念や「日本のゼブラ企業」の特徴を整理しています。

パート3では、創業初期に立てた仮説とこの3年間の成果を定量データで示すとともに、ゼブラ的な投資スキーム、デューデリジェンス、経営支援、ムーブメントづくりの手法など、これまで理論化してきたものもまとめました。

パート4は、投資・経営支援先の企業の変化や成果を経営者へのヒアリングをもとに整理。Z&Cの活動によって生まれるインパクトの中心となる部分です。

最後のパート5は、“旅の記録”の未来パートとして、今後3年間の方向性やゼブラムーブメントの展望について考察しています。田淵さん(共同創業者・田淵良敬)、味愛さん(社外取締役・小林味愛)、そして僕の3人がそれぞれテーマを掲げ、学者や起業家との対談を通じて、専門的かつ客観的な視点から語ってもらいました。これからZ&Cに関わってくださる方に対して、一緒に探求したいことや関わりしろを伝えられたらと思っています。

——付録も入れて120ページ以上とボリュームがありますね。特に「ここから読んでほしい」といったおすすめはありますか?

菜さん:

理論的な話から入るのが少し難しく感じる方には、まずパート4の「投資先と経営支援先が生み出したインパクト」から読むのをおすすめしたいです。ゼブラ企業の実践と変化を知ることで、より深掘りしたいテーマが見つかると思います。

また、Z&C自体の取り組みに関心のある経営者や起業家の方には、パート3の「ゼブラ企業が生み出したエコシステム」もおすすめです。初期仮説や資本政策、支援の手法など、普段はなかなか話す機会のない詳細な内容まで記載していて、全体像をつかむのにいいと思います。

阿座上さん:

パート4は、ゼブラ企業の経営者が抱える課題や、求められる支援のあり方に触れているので、僕らのような中間支援者の方にもぜひ読んでほしいです。

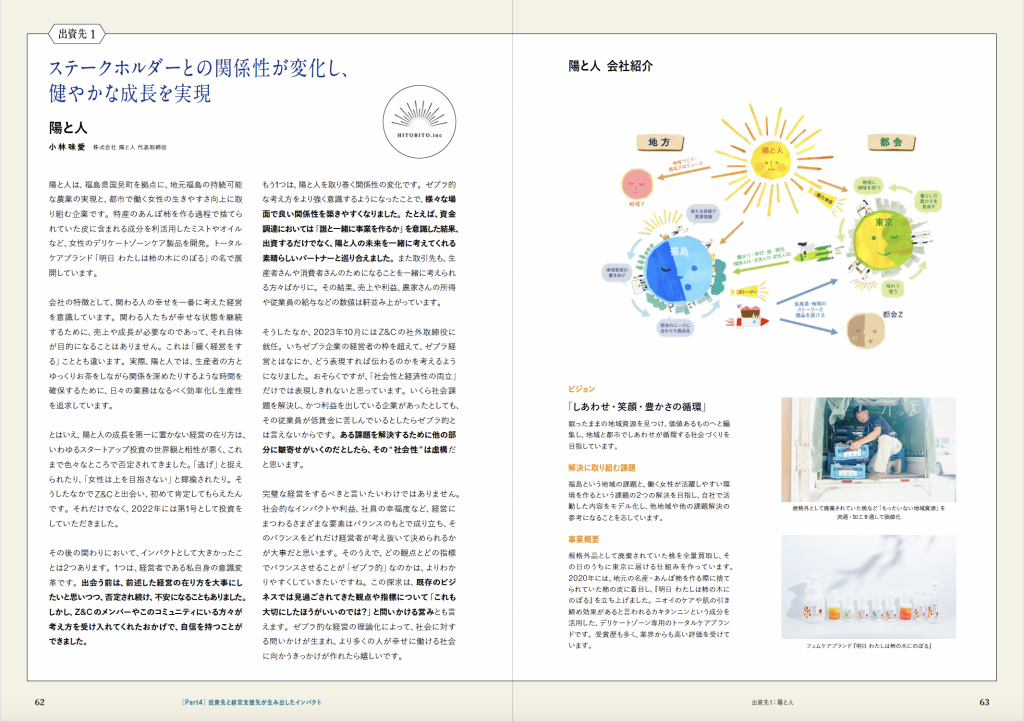

たとえば、味愛さんが代表を務める「株式会社陽と人」の事例では、地域の女性経営者が「女性だから」という理由で足元を見られたり、自身を失ってしまう現状と、そこから味愛さんがどう変化したのかが書かれています。

こうした障壁は、地域の女性経営者に限らず、都市部の男性経営者にも、かたちは違えどあるはず。どんな立場の経営者であっても、環境や支援のあり方次第で、その人本来の力が発揮できるかどうかが変わってくる。そうしたときに、経営者がどんな環境を選ぶべきか、支援者がどう関われば可能性を引き出せるかのヒントが、このパートには書かれています。

Z&Cのやり方がすべてではありませんが、一定の成果が出ている事例として参考にしてもらえたらと思っています。

——それぞれの興味関心や立場に合わせて読み進めていいということですね。外見やデザインに感して何かこだわりはありますか?

阿座上さん:

全体的にグラフィックを取り入れながら、視覚的にもわかりやすいものを目指しました。一般的なインパクトレポートは、文字量が多くて内容も硬い印象があるので、よっぽど関心がないと読もうとはなりづらい。そこで、エディトリアルデザイナーにも協力してもらって「読んでみたい」と思ってもらえることを意識しました。

他にも、今回は、ライター、カメラマン、イラストレーター、グラフィックデザイナーなど多くのクリエイターに協力してもらっています。全員、過去にお仕事をしたことがあるメンバーです。Z&Cの考え方に共感してくれて、かつ細かい指示なしでも最初から精度の高いアウトプットを出してくれる、一言で言えば「バイブスの合う」人たちを選びました。

構想から完成まで約1年。制作プロセスの工夫と学び

——日頃からクリエイターとの関係性を築いておけると、こういう機会で素早くチームが組めるんですね。では、ここから制作プロセスを伺います。いつから制作を考え、どう進めてきましたか?

阿座上さん:

本格的に動き出したのは、2024年の1月頃から。週次の全体会議や、四半期に一度の1dayミーティングで議論を進めていきました。大枠の目的に合意した後は、構成や制作費についての検討。ライターやデザイナーなどのクリエイターをどのくらい巻き込むか、予算感はどれくらいかなどの見通しを立て、チーム内で合意を取りました。

その後、Canvaを使って構成の素案を作成し、テキストやグラフィックのイメージを共有。ここまでは基本的に、近しいものの制作経験がある僕が主導しました。その上で菜さんと一緒に各章の担当者と進行スケジュールを整理し、WBSに落とし込みました。

そこから、エディトリアルデザイナーと相談しながら、テキストとデザインの方向性を擦り合わせ、実際の制作を進めていきました。

菜さん:

ちょうど、1月の最初の1dayミーティングで話し合った時のホワイトボードの記録がありますよ。阿座上さんが話してくれたように、1月中に体制を整え、2月からはリサーチのアンケートやインタビュー、そして3〜4月に制作を進めようとなっていますね。結果的に、公開までには約1年かかってしまいましたが……。

——予定していたより時間がかかったと。進める上で、特に課題となったことはなんでしょうか?

阿座上さん:

実際に手を動かしていた期間はおよそ半年ですが、当初の想定よりも時間がかかった一番の要因は、執筆の遅れです。今回は、僕と田淵さんで章ごとに分担しつつ、一部は自分たちでも執筆しました。ただ、経営や事業を動かしながらその時間を確保するのは、思っていた以上に難しかったです。

たとえば僕の場合、直近の予定は常に埋まっていて、「書こう」と思っても実際に取りかかれるのが1ヶ月後ということもあり。かなり前から予定を押さえておかないと、スムーズには動けませんでした。このあたりの調整は、PMの菜さんも大変だったかと思います。

菜さん:

阿座上さんや田淵さんの時間をどう確保して、進捗を生み出すかは、PMとして一番悩んだ部分です。レポート制作に集中できれば問題なかったのですが、実際には大型イベントの準備とも重なっていて、「何をどの順番で依頼すればいいのか」を都度判断するのに苦労しました。

——その中でも実践していた工夫や、今後に活かせそうな学びはありましたか?

菜さん:

まず取り組んだのは、膨大な情報をわかりやすく整理することでした。今回は執筆した原稿が約75本あり、それぞれに初稿、修正稿、デザイン反映など複数のフェーズがある。どの原稿がどの段階にあるかを一目で把握できるよう、スプレッドシートに色分けやリンクを加えながら、一括で管理していました。デザイナーへの共有もそのシートを起点に進めていました。

加えて、今後さらに意識したいのが、「思い出しコスト」をどう減らすかという点です。

阿座上さん:

たとえば、自分が書いた原稿に“戻し”が来たとき、「これ、前に書いたのは覚えているけど、どんな内容だったっけ?」と記憶を辿るのに時間がかかることがある。作業時間を1時間取っていても、前半の30分は内容を思い出すのに使ってしまい、気づいたらタイムオーバーになることもありました。

一つひとつの思い出しコストは小さくても、今回のように全体の作業量が多いと、その積み重ねが大きな遅れにつながってしまう。作業側の工夫ももちろん大切ですが、やはりPMがどれだけ前さばきをできるかが肝です。必要な情報が整理され、迷わず作業に入れるような丁寧な準備や指示出しがあるかどうかで、進行スピードは大きく変わってくると思います。

——これからインパクトレポートをつくろうという企業があったら、そのあたりは想定しておけると良さそうですね。ちなみに、費用はどのくらいかかりました?

阿座上さん:

今回は全体で200〜300万円程度でした。ただ、立ち上げ期の企画や構成、最後のアウトプットの編集を自分が担当したからの金額だと思います。それらをすべて外注すれば、プラスで100〜200万円はかかるかもしれません。

しかも、外注する場合の難しさは「社内にどんな良いポイントがあるのか」を知ってもらうことにあります。ゼロから会社のことをヒアリングしてもらったり、方向性の擦り合わせをしたりするのに労力がかかる。今回はマーケティング畑でやってきた自分が、第三者的な視点で社内を表現するのに慣れていたから、うまく内製化できました。

今後インパクトレポートをつくる方は、そうした部分も想定しつつ、費用と工数を確保して進められるといいと思います。レポートの付録にもWBSや参考にしたレポート一覧を載せているので、参考にしてもらえたら嬉しいです。

インパクトレポート制作による、社内的な価値と今後の広がり

——難しさもあった制作プロセスでしたが、無事にひと段落ですね。社外への影響はこれからだと思いますが、社内に対するいい影響は何か感じていますか?

菜さん:

レポート制作を通じて、Z&Cやゼブラ企業の大切にしていることなどが言語化されたのは大きいと思います。周りの人に知ってもらえるという意味でもそうですし、私自身も理解が深まり、自分の言葉で話せるトピックが増えました。

阿座上さん:

創業期に何を考えていたのか、そして今どこへ向かっているのかといった“縦の時間軸”。加えて、自分が担当しているプロジェクトの横で、他のメンバーがどんな取り組みをしているのかという“横の広がり”。その両方をある程度まとめることができました。

これからZ&Cに関わる人や、これまで知らなかった人にとって、キャッチアップのツールとして役立つのではないかと感じています。

——費用対効果も十分にありそうですね。

阿座上さん:

そうなってくれたら嬉しいです。ただ、あまり費用対効果を厳密に考えているわけではありません。僕の経営スタイルは、PLよりもBS的な考え方がベースにある。プロモーションとして一時的な注目を集めるよりも、長期的に保有できる非財務的な価値をつくることに重きを置いています。

今回のレポートに未来パートを入れたのも、その考えに基づいたもの。議論や関わりの余白を残すようにしました。今後インパクトレポートをつくる方に対しても、過去の実績をまとめるだけではなく、そこに別の意味や持続的な価値をどう持たせるかを意識するのをおすすめしたいです。

——最後に、このインパクト・ジャーニー・レポートをどんな方に読んでもらいたいかを教えてください。

阿座上さん:

ゼブラ経営者や中間支援者の方には、「どんな事例があって、自分たちの経営や支援手法との違いはどこにあるのか」といった視点で読んでもらえたら嬉しいです。そこから得た気づきが、次の実践や支援のヒントにつながればと思っています。

それから、クリエイターの方にもぜひ手に取ってもらえたらと思います。Z&Cが社会から一定の評価を得られているのは、クリエイターとの協働によって、その考えや姿勢をきちんと表現できているからだと思います。ただ一方で、ファイナンスやソーシャルといった領域に対して、どこか距離を感じているクリエイターも少なくない。このレポートなどを通じて、「自分にも関われる部分がある」と感じてもらえたら嬉しいですし、領域を超えた協業がもっと広がっていくといいなと思っています。

菜さん:

私としては、学生や新入社員など、同世代の人たちにも読んでもらえたら嬉しいです。その世代はまだ、インパクトレポートに触れる機会が少ないと思うんですよね。このレポートが“最初の一本”として読まれることで、ゼブラ企業の存在や経営の考え方を知るきっかけになったり、「この部分が面白そう」と思える視点を見つけてもらえたりしたら嬉しいです。

阿座上さん:

今回のレポートは、Zebras Unite(ゼブラの概念を提唱した、アメリカ発の国際的コミュニティ)の海外メンバーとも連携しながら、英訳しようとしています。各国の支部にも共有してもらう予定で、世界中に広がったときにどんな反応が返ってくるのか、今からとても楽しみです。

PROFILE

Fumiaki Sato

編集者・ライター・ファシリテーター。「人と組織の変容」を専門領域として、インタビューの企画・執筆・編集、オウンドメディアの立ち上げ、社内報の作成、ワークショップの開催を行う。趣味はキャンプとサウナとお笑い。