2025.04.28 ZEBRAS はじめてのゼブラ

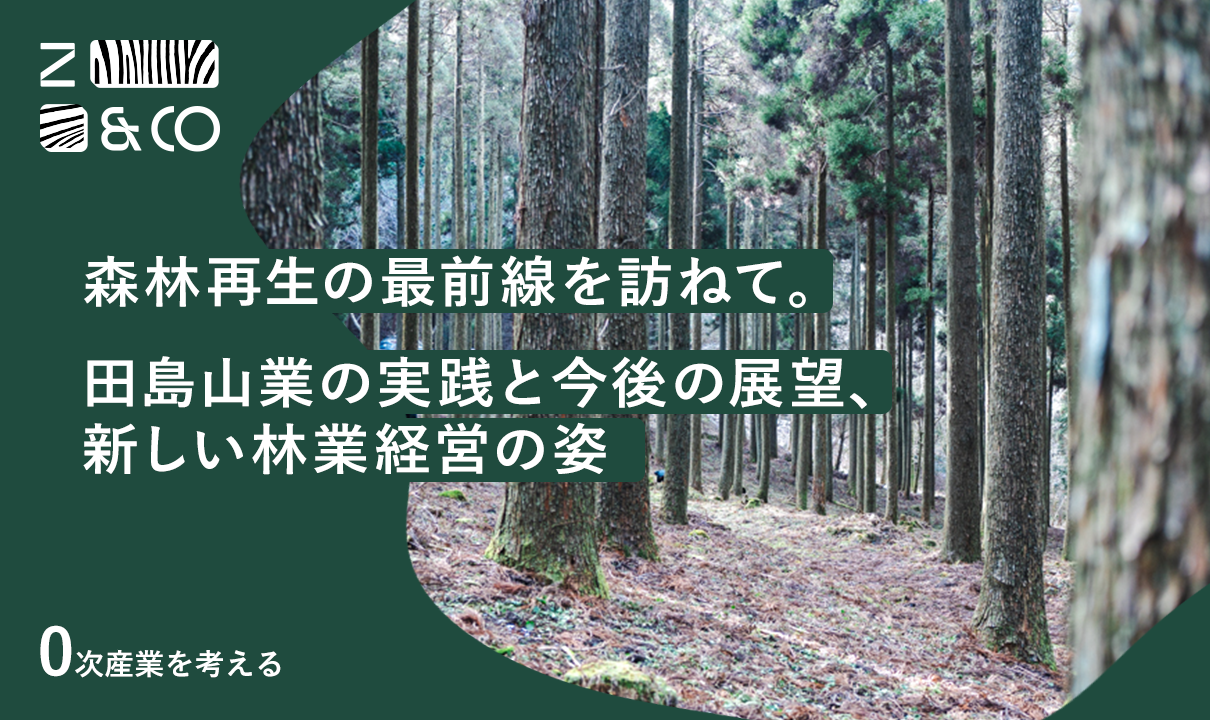

森林再生の最前線を訪ねて。田島山業の実践と今後の展望から、新しい林業経営の姿を考える

林業や山の管理の担い手が減り、その再生が急務となっています。そこで、山をどのように“経営”していくべきか、森林の維持や再生にどうお金を循環させるのかという問いを深めるために、Zebras and Company(以下、Z&C)の阿座上陽平さんは、田島山業株式会社を訪れました。

自社で1,200ヘクタールもの森林を保有・管理する田島山業は、J-クレジットや地域連携といった多様な実践を通じて、林業の可能性を拡張しています。今回の視察には、株式会社Sanuの福島弦さん、ヤマハ発動機株式会社の福田晋平さん、一般社団法人 Bisui Daisenの秋元大さん、一般社団法人長良川カンパニーの岡野春樹さん、NPO法人グリーンズの植原正太郎さん、株式会社Huuuuの日向コイケさんらも同席。

田島山業の林業経営に触れた視察メンバーとの対話から、持続可能な林業経営の新たなヒントが見えてきました。本記事では、その視察の様子とともに、これからの林業経営に求められる視点をレポートします。

再造林、森の開放、J-クレジット。自然を元本とする田島山業の林業経営

田島山業株式会社が管理する森林は、約1,200ヘクタール(東京ドーム約255個分)にのぼります。広大な山林で多様な樹木を育てながら、「自然を元本とし、その価値を守りつつ、余剰のみを活用する」という経営哲学のもと、長期的な視点で森林と向き合っています。

この方針は、実際の森林管理にも表れています。たとえば、伐採後の再造林の実施率は100%を維持。再造林は森林資源を守るために山主に課された義務ですが、人手不足や採算の見合わなさから、日本の平均的な再造林率は3〜4割(林野庁の調査より)にとどまっています。それでも、田島山業は森を次の世代へと引き継いでいくために、丁寧に再造林を行っているのです。

そうして管理された田島山業の森林は、見た目にも美しい森でした。地域の在来樹種であるコナラやエノキ、ヤマザクラなど合計100本の苗木を植え、生物多様性の向上にも貢献しています。また、成長が早い中国産のスギを育てているエリアもあります。こうした外来種は、早く育つ反面、繁殖力が強いため放っておくと他の植物の生育を妨げてしまう可能性がある。そうした特徴を踏まえた管理手法の研究や改善にも取り組んでいます。

また、森林をより身近な存在としてひらいていく取り組みとして、「みんなの森プロジェクト」も展開しています。これは、工務店や家具メーカーといった「木をつかう人」、木造の家に住む人や家具を使う人といった「木と暮らす人」に向けて、森を開放する取り組み。憩いやレクリエーション、環境教育などさまざまな形で、外部の人と森との接点を生み出しています。

こうした一連の取り組みの延長線上にあるのが、今回の視察テーマのひとつ「森林由来のJ-クレジット」を活用した、カーボン・クレジット事業です。森林由来のJ-クレジットとは、森林の適切な管理によって吸収されたCO2を数値化し、排出量の削減が難しい企業に販売する仕組み。2024年2月には、LINEヤフーに対し、年間1,500トン分のクレジットを10年間販売する契約を結びました。田島山業の新たな収益源となっています。

https://tajimaforest.co.jp/jcredit-lycorporation/

今後は、協業する企業の拡大に加えて、地域の山を森林所有者から引き受け、J-クレジットとして可視化・販売し、その収益を山主に還元していく仕組みづくりを構想しています。また、直接管理ができない遠方においても、現地の管理者に森林の維持を任せつつ、クレジットの可視化と販売は田島山業が担う体制も検討しています。

田島山業は、「自然を元本と考える林業」の考え方を軸に、森林にお金が循環する仕組みを全国へと広げていくことで、森林と人との関係性の再構築を目指しているのです。

「森林を守る」から「流域を守る」企業へ。多様な環境価値を可視化し、木材に新たな付加価値を

林業経営におけるJ-クレジットは、木材販売とは別のキャッシュポイントを生み出します。ですが、田島山業の事例からは、本業である木材販売にも良い影響を与えることも見えてきました。

実際、カーボンに関する取り組みを進めるなかで、「CO2削減に貢献している山の木を使いたい」といった問い合わせが増えてきたそうです。環境保全のストーリーに共感し、それを重視して木材を選ぶ企業が現れ始めており、今では“カーボン営業”が企業との接点づくりにおいて中心的な役割を果たすようになっています。

今回の視察では、J-クレジットの取り組みを通じて企業と関係を築いてきた田島山業が、今後どのように長期的な関係性を育んでいけるのか、という問いも投げかけられました。そこで浮かび上がったのが、「森林を守る」から一歩踏み出し、「流域を守る」という視点を取り入れていくことです。

その背景には、田島山業が拠点を構える鯛生の地理的な特性があります。鯛生は、九州北部を流れる筑後川の源流域に位置しており、この土地で育まれる水や土壌の状態は、やがて下流へ、さらには有明海へとつながっていきます。つまり、森を個別の単位としてとらえるのではなく、「流域」というより広いスケールで環境を見つめ直すことで、田島山業が担う価値をさらに拡張できる可能性があるのです。

実際、田島山業は、東京大学の先端科学技術研究センターと連携し、森林のもつ生物多様性の価値を可視化するプロジェクトを進行中。今後はCO2吸収量に加え、水源涵養機能や生物多様性といった指標も取り入れながら、流域全体、さらには海にまで広がる森林のポジティブな影響を、理論的に示そうとしています。

「流域を守る」という新たな価値は、森林に直接関わりのない人々にとっても関心を持ちやすいものです。なぜなら、水や土の健全性は、流域に暮らす企業や住民の生活基盤そのものであり、国土の維持にも深く関わっているからです。ここに共感する企業や地域と、新たな協業が生まれることも考えられます。田島山業は、そうした未来の広がりを見据えながら、次の展開へと踏み出そうとしているのです。

「林業の黒字化」への挑戦が、ビジネス人材を惹きつける

木材販売、森の開放、J-クレジットの展開、そして「流域を守る企業」への進化。こうした取り組みを着実に進めている田島山業ですが、その運営体制は決して大きくはありません。現在、従業員は約10名で、広範な業務を限られた人数で担っているのが実情です。

特に体制面で課題を感じているのが、現代表・田島信太郎さんの息子であり、次代を担う存在でもある大輔さんです。現在は信太郎さんご夫妻のサポートもありながら業務を回しています。しかし、今後の世代交代を見据えると、経営方針や事業戦略を共に考え、継続的に伴走してくれる存在が必要だといいます。

もちろん、社外取締役やアドバイザーといった外部の支援を受ける選択肢もあります。しかし、林業のように中長期的な視野が求められる領域では、単発的な関わりよりも、深くコミットするパートナーがいたほうが、現実的な前進につながるのではないか——そんな意見も視察のなかで共有されました。

そうしたビジネス人材を惹きつけるうえで、鍵となるのが「本業の黒字化」だと考えられます。カーボン・クレジット事業といった収益源はあるものの、本業の林業でしっかり収益を上げていくことには、大きな意味があります。農業や漁業と同様に、林業も“稼げない産業”というイメージを持たれがち。そうした中で黒字化を目指す挑戦は、ビジネス人材にとって強く響く可能性があります。

田島山業が木材事業で黒字化を実現できれば、林業の課題そのものが「難しいけれど、解けるかもしれない課題」として、社会に認識されるようになる。すると、その挑戦に関わってみたいと感じる人が業界の内外から少しずつ増えていき、林業自体の盛り上がりにつながっていくことも考えられます。

「目指す先の明確化」と「楽しさの設計」が、社会課題解決の鍵

経営体制や人材面の強化と並行して、田島山業が今後取り組もうとしているのが、現場のリソース不足への対応です。現在は、日々の山林管理や来訪者対応に必要な人手が十分とはいえず、社外との連携を視野に入れた体制づくりが求められています。

そのひとつとして田島山業が取り組もうとしているのが、地域の人々や、価値観を共有できる人たちとの連携です。たとえば、地元の歴史や文化を語る“語り部”として地域の方に関わってもらうこと。あるいは、川遊び・キノコ狩り・ラフティングなどの自然体験を提供している事業者と協働し、森との接点を広げていく構想も話題に上りました。

こうした関係づくりを進めていくうえで、「田島山業が何を目指しているのかを明確にしたほうがいい」という視点が、視察の中で共有されました。過去の歩みや現在の取り組みをふまえながら、これから何のために、どこを目指して事業を進めていくのか。その方向性を明確にし、外部にも伝わるかたちで言語化し、関わりしろを明示していくことで、本当に必要な関係性を築けるということです。

さらに、関係性を持続的なものにしていくためには、「関わること自体が楽しい」と感じられる設計も欠かせません。社会課題の領域では、使命感だけで関わっても、負担感や燃え尽きによって離れてしまう人も少なくない。「楽しいから続けられる」という感覚があることが、長期的な関係性を築いていくうえで、大きな鍵になります。

「どこを目指すのか」と「関わる楽しさをどう設計するか」。この二つをセットで考えたうえで、関わりの輪を少しずつ広げていく。そして、そうした関係性の中で「この人となら、事業の方向性についてじっくり話してみたい」と思えるような存在に出会えたときには、経営人材として採用したり、アドバイザーとして伴走してもらう。そんな自然な流れで関係が築かれていくことが理想です。

田島山業はいま、そうした“楽しさを起点とした森との関わり方”の設計に本格的に取り組もうとしています。森や川で遊ぶ、動植物の調査を楽しむ、森の中での宿泊する、などの体験を通じて森の魅力に触れてもらう。その延長線上でCO2吸収などの環境的価値にも関心が広がっていくような仕組みを目指しています。

これから田島山業が描く「楽しい関係性のデザイン」が、森と人との新たなつながりをどのように育てていくのか。その広がりに期待を寄せつつ、本レポートを締めくくりたいと思います。

PROFILE

Fumiaki Sato

編集者・ライター・ファシリテーター。「人と組織の変容」を専門領域として、インタビューの企画・執筆・編集、オウンドメディアの立ち上げ、社内報の作成、ワークショップの開催を行う。趣味はキャンプとサウナとお笑い。