2025.09.24 ZEBRAS

スペキュラティブデザインが描くジェンダー平等の未来:公正な未来の世界観とともに考える

経済成長一辺倒ではない、公正で持続可能な社会をどのように構築できるかが問われる時代。ジェンダーの視点は、今ある社会や経済の構造を見直す重要なきっかけになり得るのではないか──。

このような認識の下、ゼブラアンドカンパニーはインパクト投資をリードするSIIFと共同で、大阪・関西万博2025のウーマンズ パビリオン「WA」スペースで「ジェンダーの視点から未来の経営と社会システムを考える」と題したセッションを7月28、29日の2日間にわたって開催しました。この模様を全4回の記事でレポートしていきます。

本稿ではまず、28日に開催した、慶大准教授でアーティストの長谷川愛さんによる基調講演「スペキュラティブデザインが描くジェンダー平等の未来:公正な未来の世界観とともに考える」の内容をご紹介します。同講演のモデレーターは、SIIF海外連携部 グローバルヘッドの菅野文美さんが務めました。

未来は一つじゃない

講演タイトルにもある「スペキュラティブデザイン」を提唱したのは、英国ロンドンの世界的に有名な芸術・デザイン大学、Royal College of Art(RCA)で教鞭をとるユニット・Dunne&Rabyです。長谷川さんはRCAで彼らに直接師事し、以降、このスペキュラティブデザインをバックグラウンドに作品を発表し続けています。その実践をテーマにした『20XX年の革命家になるには──スペキュラティヴ・デザインの授業』の著者でもあります。

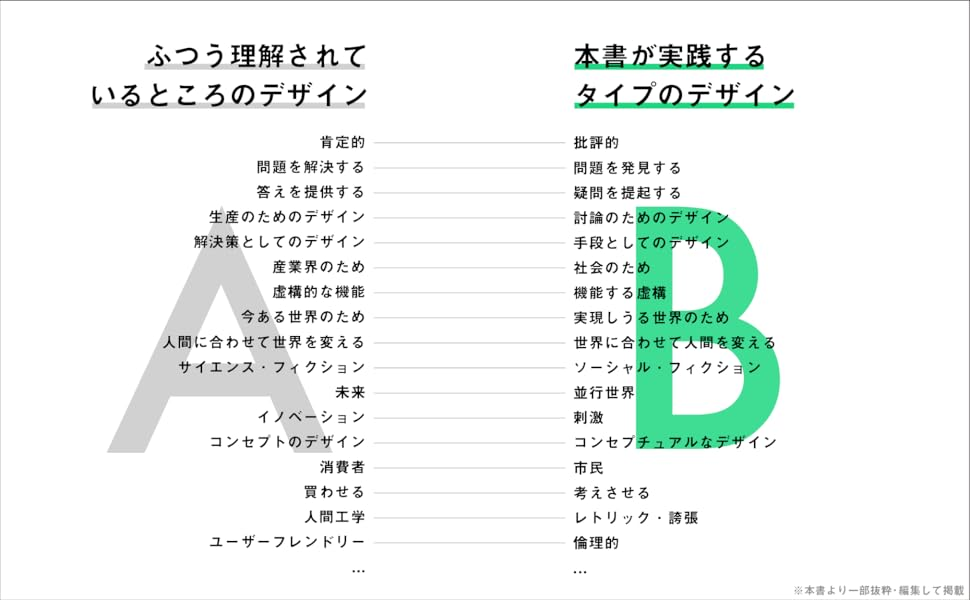

長谷川さんは、スペキュラティブデザインを次のように説明します。

「一般的に理解されているデザインが、問題を解決したり、答えを提供したり、消費者に買わせたりするためにあるのに対して、スペキュラティブデザインは、問題発見だったり、疑問を提起したり、市民に考えさせたりするためにあります。Aというデザイン以外に、Bというものだってあっていい。CやDという、新しい価値観のデザインを考えて作ったっていいのでは、という提案を彼らはしています」

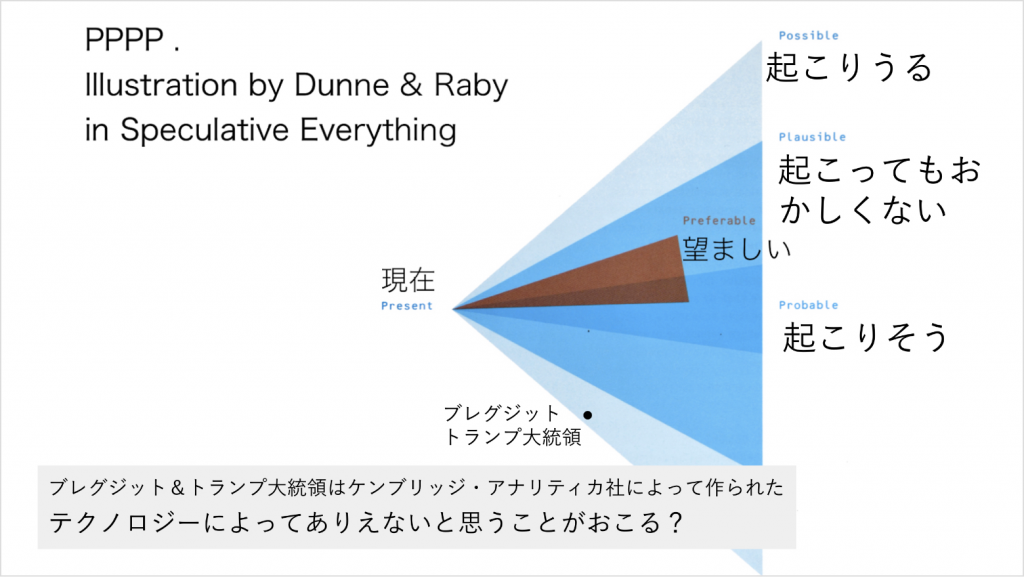

長谷川さんは「スペキュラティブデザインにわかりやすい方法論はありません。あるのは態度です」と続けます。そのことを説明するのに引用したのが「PPPP」と呼ばれる以下の図です。

「私たちは普通、現在を起点に『起こりそう(Probable)』『起こってもおかしくない(Plausible)』と考えられる範囲の中から、『望ましい(Preferable)』単一の未来に向かって進んでいこうとします。ですが、実際にはそれ以外にも『起こりうる(Possible)』未来は存在するわけです」

このようなオルタナティブな世界や価値観をあえて提示することで、人に思考や議論のきっかけを与えようとする、そういう「態度」こそがスペキュラティブデザインなのだと言います。加えて、長谷川さんがスペキュラティブデザインを実践していく上で大事だと考えているのが、「誰にとって『望ましい』のか」という視点です。

「ブレグジットやトランプ政権の誕生は、私にとって『起こりうる』未来でしかありませんでした。しかし、それが実際に起きたということは、私以外の多くの人にとっては『望ましい』の中心にあったのかもしれません。このように、未来を考えるときには、誰の視点で考えるのかが非常に重要だと思います」

正しい議論は、正しい情報の上に成り立つ

長谷川さんは、生物学的課題や科学技術の進歩をモチーフに、現代社会に潜む諸問題を掘り出す作品を発表し続けています。講演ではそのうちのいくつかが紹介されました。そのいずれもが驚くような未来を提示しており、私たちの「当たり前」を激しく揺さぶります。

「I Wanna Deliver a Dolphin…」

「I Wanna Deliver a Dolphin…」は、2011年から2013年にかけて制作された、映像を中心に構成された作品です。白いワンピースの女性が水中でマウイイルカを出産し、乳を与え、一緒に泳ぐというシーンが約2分半の映像で描かれています。

作品の起点には、長谷川さん自身が直面したジレンマがありました。

「子供が欲しいですか?と問われたときに、いや、わからないなと思ったんです。そのとき取れる選択肢には、大きく分けて、子供を持つ、持たない、養子を取る、代理母の四つがあったのですが、(人口過剰や環境破壊が進む中では)そのいずれもがしっくりこないなと感じました」

そこで、数あるジレンマをチャートで整理。それをもとに、「人間を産むのではなく、絶滅の危機にある動物を人間が代理出産する未来」を提案するという作品が生まれました。

制作過程では、それまでなんの面識もなかったImperial College Londonの研究者に突然メッセージを送り、1時間のレクチャーを受けたというエピソードも披露されました。そこで得た知識や着想に基づいて、この作品では、人間とイルカをつなぐ合成胎盤という理論的構造まで示されています。長谷川さんの作品はどれもSF的ですが、必ず実在する最新のテクノロジーや研究に基づいて作られています。

「(未来の可能性を広げるべく)会話をするだけだったら、X上でだってできるわけです。でも、そこで行われているのは学者の人がもう10年以上前に議論をして答えを出している話だったり、間違った情報に基づいていたりするものばかり。正しい情報の上に真っ当な議論、健全な議論がしたいと思って、こういう作品を作っています」

「(Im)possible Baby, Case 01: Asako & Moriga」

「(Im)possible Baby, Case 01: Asako & Moriga」は、実在する女性カップルの遺伝子データの一部を使用し、そこから予測される子供の外見や性格、健康傾向などを「家族写真」として視覚的に表現した作品です。

現時点では技術的・法律的に実現不可能でも、iPS細胞を用いた生殖技術が発展すれば、同性カップルが遺伝的に結びついた子供を持つことは理論上可能になるとされています。このプロジェクトは「技術が許す未来が倫理的にも許されるべきか?」という問いについて、公共に開かれた議論の契機とするべく作られました。

「(生命技術の是非を)倫理的にいい・悪いと決めるのは一体誰なのか。そして、その中に当事者は正当に参画できているのか。そういう会話がしたいと思ったんです」

日本のジェンダーの課題は世界的に見ても深刻な状況にあります。世界経済フォーラムが発表する最新のジェンダーギャップ指数で、日本は148カ国中118位。教育や健康においてはそれほど男女格差がないものの、経済と政治が指数を大きく引き下げています。意思決定層の女性比率が他国と比べて低い状況は、導き出される結論にも偏りが生まれかねないことを意味しています。

「子供を持つ」ことにまつわる技術はさらに進展していて、ミトコンドリア置換医療やCRISPRという遺伝子編集技術、あるいは体外配偶子形成(細胞から精子や卵子を作る技術)などにより、技術的には、3人以上の遺伝的親をもつ子供を作ることもできるようになっています。そのことを扱ったのが、続く「Shared Baby」というプロジェクトです。

私たちはこれまで「一人のパートナーと添い遂げる」家族観を当たり前に受け入れてきましたが、「未来の家族関係はすごく複雑になっていく可能性がある」と長谷川さん。その分だけ考えるべきことがあるということです。

「Alt-Bias Gun」

人の偏った認知バイアスを機械学習等で学ばせ、逆張りもしくは別のバイアスを道具に実装することで「公平な社会を目指す」是非と方法について問うプロジェクト。その叩き台として、米国で始まった人種差別抗議運動「Black Lives Matter」を反映したのが「Alt-Bias Gun」という作品です。

米国では、偏った認知バイアスにより非武装で無抵抗の黒人が警官に射殺される悲劇が繰り返されていました。この問題に対し、射殺された黒人の顔データを事前に機械学習させたシステムを開発。銃に取り付けられたディスプレイに映る人物を機械が「射殺されやすい」と識別した場合、3秒間だけ銃の引き金をロックし、引けないようにする仕組みになっています。

「警官は、黒人が身分証明書を取り出そうとしたのを武器と誤解し、発砲してしまうのです。これは、『この人物は犯罪者であるに違いない』という社会に深く根付いた偏見が引き起こした悲劇であり、撃たれた側だけでなく、撃った側にとっても不幸な間違いと言えます。このような状況において、道具が社会に内在する偏見とのバランスをとり、調整する役割を果たすことができるのではないかと考えました」

これはマイケル・サンデル教授が著書『これからの正義の話をしよう』で紹介したことで広く知られることになったアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)の一種と見なせますが、アファーマティブ・アクションにはその後、逆差別の可能性も指摘されており、。例えば大学入試における「女性枠」や「人種枠」などは、反動的に減少傾向にあるようです。

人間が文化や歴史を通じて培ってきたバイアスに対し、技術がどこまで介入し、是正できるのか、また、その是非を判断することは容易ではありません。

「Parallel Tummy 2073」

「Parallel Tummy 2073」は、2023年に発表されたLARP形式のワークショップ作品です。この作品は、人工子宮技術が普及し「誰もがいつでも子供を持てる」2073年の東京を舞台にしています。

人工子宮技術が実現すると、100歳の高齢者や男性でも子供を持てるようになり、人間の生殖に関する固定観念が覆されてしまいます。ワークショップは、参加者が設定されたキャラクターになりきり、即興の会話や演技を通じて、人工子宮がもたらす倫理的課題、社会的リスク、可能性、そして楽しみを探求するというもの。その映像と、そこで生まれたシナリオ概要が後に展示されました。

通常、こうした新しい技術は富裕層しか利用できませんが、この作品では政府が無償で人工子宮の利用機会を提供し、「子供を持つ権利」がすべての人に開かれた未来像を提示しています。しかし、セッションから最終的に導き出されたのは、結局のところ資本主義の支配構造から抜け出せないという「地獄のシナリオ」だったと長谷川さんは言います。

新しい技術の導入は、常に支配構造に利用されるリスクを伴います。この作品は、それに対してどのような対抗構造や倫理的枠組みを設計できるかを問いかけています。

これらの問題をさらに深く考察するため、2025年にはこの世界設定を進化させた没入型インスタレーション「PARALLEL TUMMY CLINIC」も開催されました。そこでは、より具体的な社会制度や倫理判断の場が提示されています。

この現実は私の欲望じゃない

私たちは現在の世界のあり方を当然のものとして受け入れていますが、本当にそのように振る舞うべきなのでしょうか。隠された他の可能性はないのでしょうか。長谷川さんの作品は、私たちにそう問いかけてきます。

「資本主義もそうです。この世界は資本主義によって巧妙に整えられていて、私たちはその枠から外れたら生きていけないものだと思い込んでいます。それはあたかも一大宗教のよう。しかし、それ以外の生き方も本当は可能なのだということを、私は伝えなければなりません」

スペキュラティブデザインは批評であり、具体的に社会を変えたり、何かを生み出したりする行為ではありません。そのため、「現実逃避に過ぎない」という批判に度々晒されるのだそうです。しかし長谷川さんは「今生きている現実がこれほど苦しく、誰かを搾取しなければ生きられないシステムなのだとしたら、その外に逃れ、別のビジョンを示すことは非常に重要ではないか。そこに私の仕事があるのではないかと最近は思っている」と話します。

最後に、私たち一人一人が未来に向けてできることを問われた長谷川さんは、師であるDunne & Rabyの「現実に寄り添いすぎるな」という教えを紹介し、次のように講演を締めくくりました。

「現実にはさまざまな問題がありますが、現実を受け入れすぎて、『こういうものだから仕方ない』と自分に言い聞かせすぎないこと。その上で、自分が無理やりこれに同化させられているということを批判的に見る。この現実は私の欲望ではなく、誰か別の人の欲望なのです。私の生きたい世界ではないのに、無理やり寄り添わされている可能性がある。そのことをまず自覚するところから始まるのではないでしょうか」

PROFILE

ゼブラ編集部

「ゼブラ経営の体系化」を目指し、国内外、様々なセクターに関する情報を、一緒に考えやすい形に編集し、発信します。