2025.10.06 ZEBRAS

行政でも企業でもない。地元農家が主導する“砂漠を森に変える”挑戦

気候変動の影響が深刻化しつつある今、世界各地で農業や土地のあり方を見直す動きが加速しています。特に欧州、北米、アフリカ、ラテンアメリカなどでは、化学農薬や集約的農業によって疲弊した土地を、自然の循環を活かした方法で回復させようとする動きが活発化しています。これらは単なる環境保全ではなく、「農を通じた地域・経済・文化の再生」として位置づけられています。

この流れの中で注目されているのが、再生型農業(リジェネラティブ・アグリカルチャー)です。これは、従来の持続可能な農業を一歩進め、土壌の健康、水の循環、生物多様性の回復、炭素の隔離など、自然の再生に積極的に貢献する農業のあり方です。単に悪影響を減らすのではなく、ポジティブな影響を増やすことを目指しています。

こうした考え方の実践例として、スペイン南東部で進行している「AlVelAl(アルヴェラル)」という取り組みがあります。乾燥が進み、砂漠化の危機に直面するアンダルシア地方のグラナダ高原。この土地を蘇らせるために、地元の農家や牧畜業者、自然保護活動家たちが自ら立ち上がったのがAlVelAlです。

AlVelAlは、農業を起点に、地域、経済、自然、文化を同時に再生しようとする“ゼブラ的”な実践です。社会的価値と経済的持続性を両立させながら、地元の人々自身が主導する点で、日本の地方再生にも多くの示唆を与えてくれます。

農家が動かす「4つのリターン」

AlVelAlは2014年、再生型ランドスケープの国際団体「Commonland」のワークショップをきっかけに誕生しました。当時、グラナダ高原一帯は過放牧、単一作物栽培、水資源の枯渇などにより、深刻な土地の劣化が進行していました。経済的にも農業収入の不安定化が続き、多くの若者が都市へ流出していたのです。

こうした状況に危機感を持った農業者たちが、共通の志を持ってネットワークを結成しました。創設メンバーの多くは、代々土地を守ってきた家系の農家や、地域でオーガニック農業を先駆けて実践していた生産者たちです。彼らは「このままでは土地も暮らしも失われる」という強い想いのもと、自らの手で地域を再生する道を選びました。

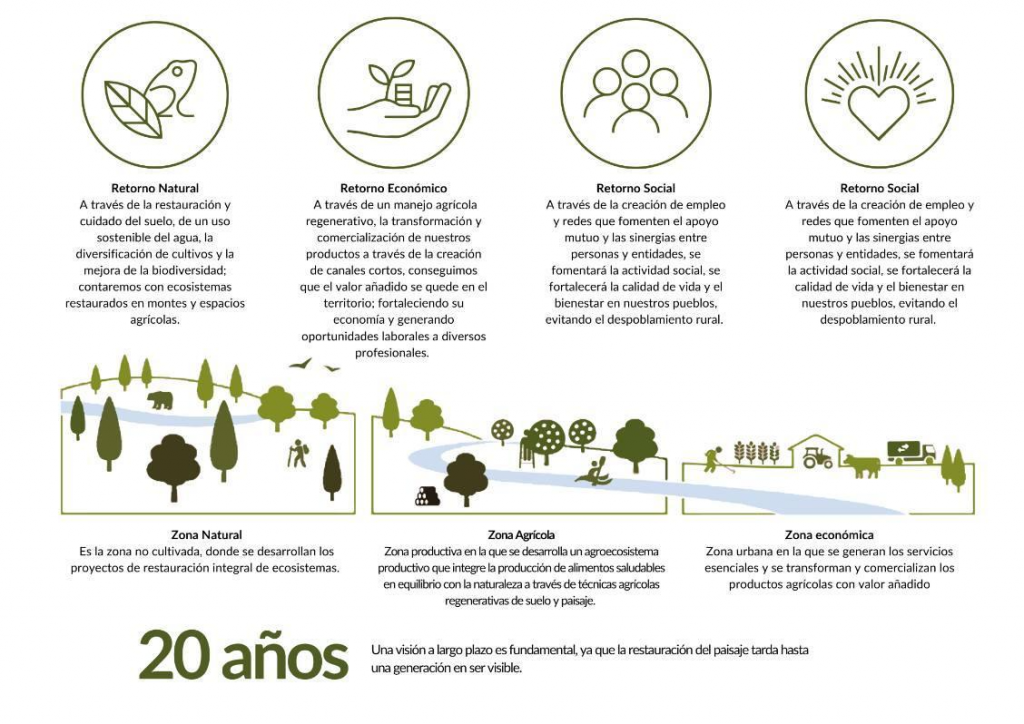

AlVelAlが掲げるのは、「4 Returns」と呼ばれるフレームワークです。これは、自然的リターン(環境再生)、社会的リターン(地域の誇りと繋がり)、経済的リターン(持続可能な生計)、精神的リターン(希望と意味)という4つの成果を同時に目指すアプローチです。いずれも短期的な利益ではなく、20年以上の時間軸で持続可能性を追求するという点が特徴です。

このプロジェクトの最もユニークな点は、農家が単なる協力者ではなく「再生の主体」であることです。行政の指導を受けて動くのでも、企業の出資を受けて従属するのでもなく、自らの土地と暮らしを守るために農家自身が動き、事業を立ち上げ、学び合い、投資の意思決定も担っています。

一例を挙げれば、Chirivel近郊で再生農法を取り入れた農家、Santiaga Sánchezさんは、

「ここ数年、焼けつくような乾燥と豪雨が交互に襲い、かつては肥沃だった土地が砂漠化してしまった。しかし、テラス農法やスワール、緑被覆といった技術を活用してきたおかげで、自分の農園は他よりも耐えている実感がある」と語ります。このように、個人単位で自然と語り合うように農法を磨く姿勢こそ、AlVelAlの“農家主体”の精神の象徴といえます。

土地も経済も循環する仕組み

AlVelAlには、アーモンド農家、オリーブ栽培者、香草を育てる小規模農家など、地域の多様な生産者たちが参加しています。農法の転換を図るだけでなく、自分たちで商品開発・加工・販売まで行うことで、付加価値を地域内で循環させています。

代表的な事例が「La Almendrehesa」という再生型アーモンド加工会社です。これはAlVelAlに参加する農家が出資し、設立した企業で、アーモンドの殻や皮も余すことなく活用するサステナブルな工程を導入しています。ここで扱うアーモンドには「再生農業認証(Regenerative Organic Certified)」が付与されており、土壌の健全性・生物多様性・労働環境の3つの観点から国際的に評価されています。

La Almendrehesaで得た利益は、一部が森林再生、用水路の整備、在来種の植栽などの自然回復プロジェクトに再投資されます。この再投資は「補助金に頼らない自治的な資金循環」として機能しており、ゼブラ的な自律性を感じさせます。

香草事業「Esencias del Paisaje」では、ラベンダーやセージ、ローズマリーなど地中海性気候に適した植物を、再生農地で栽培・収穫し、精油やハーブティー、スパイスなどの製品に加工しています。そのプロセスには女性や若者の雇用機会創出も組み込まれており、社会的包摂の観点でも評価されています。

さらにAlVelAlでは、再生型農業の風景そのものを体験できるツーリズムプログラムも展開されています。「Destino AlVelAl」は、農家の暮らし、土壌改善の現場、植林作業などを実際に体験しながら、地域の食や文化に触れるエコツーリズムです。ツアーにはレストラン、宿泊施設、地元の芸術家なども参加し、地域全体の価値を高めています。

苦しみの先にある再生の実感

現場の厳しさについて、AlVelAlの代表の一人であるRemedios Arrésさんはこう語ります。「最も厳しいのは『空を見ること』です。収入は乾季や霜に左右され、その不安定さゆえ、農家が再生型の技術を採用する意欲には根強い抵抗もありました」。さらに、植えた木の半数が生き残らないこともあるとし、「自然を相手にするこの活動は、短期的な成果を求める人には向かない」と述べています。それでも、「それでも誰かがやらなければ、地域は持たない」と覚悟を込めた言葉が印象的です。

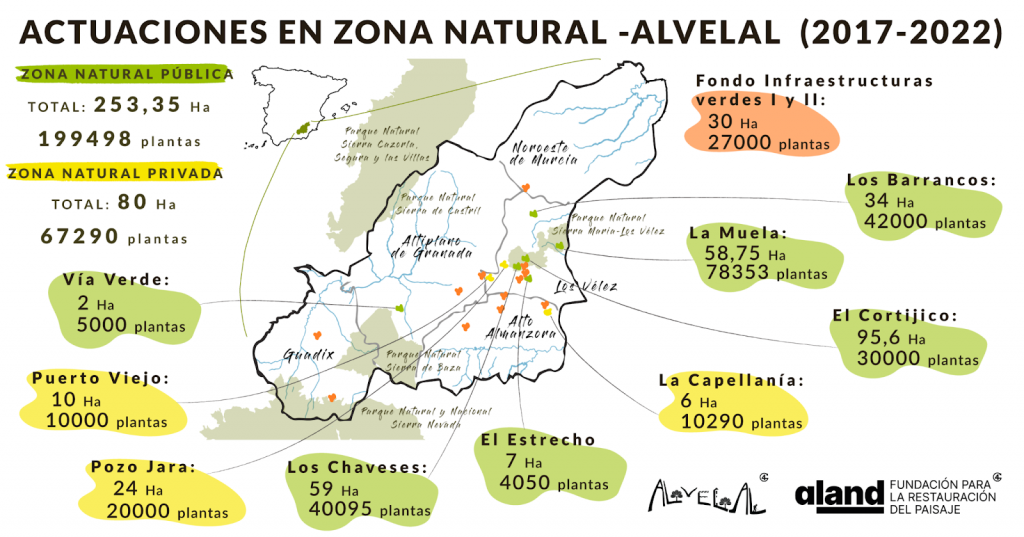

こうした活動の結果、約10年で24万本の樹木が植えられ、2.6平方キロメートルの土地が回復。耕作地の有機物含有量も増加し、生物多様性の回復も進んでいます。また、農家の所得も安定化し、若者がUターンして再び農業に従事するケースも増えてきました。

AlVelAlは今後、2050年までに約25,000ヘクタールの自然回廊を再生し、60,000ヘクタールの農地を再生農法に転換するというビジョンを掲げています。さらに地域内で50件の再生型ビジネスを創出する目標も持っており、ゼブラ的な“しなやかな成長”を地道に実践しています。

日本においても、耕作放棄地の増加や担い手不足、地方経済の衰退といった課題は深刻化しています。行政が上から方針を打ち出し、企業が資金を出しても、地域に根づかない取り組みが多い中で、AlVelAlのように「農家が自らの意思で地域を再生していく」モデルは強い示唆を与えてくれます。

農業を“保護すべき産業”ではなく、“未来を耕す力”と捉え直すこと。そして、経済性と社会性の両立を追求するゼブラ的な思想を、日本の地域に実装していくこと。AlVelAlの挑戦は、遠いスペインの話ではなく、私たちの足元にも芽吹く可能性のあるストーリーなのです。

文:岡徳之(Livit)

PROFILE

Noriyuki Oka

編集プロダクションLivit代表。サステイナビリティー先進国・オランダを拠点に、ゼブラ企業や地域循環型モデルを調査・執筆。有力メディア(NewsPicks、東洋経済オンラインなど)や企業オウンドメディア向けにコンテンツ制作を手がける。 https://livit.media/