2025.11.17 ZEBRAS

ゼブラ企業はどんな経営をしている?ゼブラ企業21社をリサーチして得た実践知をもとに対話する「ZEBRAS ACADEMIA 2025」の開催背景と見どころ

2025年11月30日、Zebras and Company(以下、Z&C)は「ZEBRAS ACADEMIA 2025」を開催します。舞台は京都大学芝蘭会館。当日は、京都流議定書との共催のもと、完全招待制で実施され、オンラインでの視聴も可能です。

本カンファレンスでは、ゼブラ企業の“実践知”をテーマに、事業・ファイナンス・組織・公民連携・経営戦略の5領域を深掘りします。そもそもゼブラ企業とはどう生まれるのか。そして、その経営を支える勘所とは。現場の実践者や研究者、行政関係者など多様な立場の協力者が集まり、知見を交わすカンファレンス。開催背景や見どころについて、Z&C共同創業者の阿座上陽平さんに聞きました。

理解から実践へ。ゼブラ的経営を5つのテーマで深堀りする1日

——ZEBRAS ACADEMIAの開催が迫ってきましたね。改めて、どのようなカンファレンスなのか、開催の背景も含めて教えてください。

ZEBRAS ACADEMIAは、ゼブラ企業の“実践知”を深め合う、学びと対話の場です。昨年は下北沢で「ZEBRAHOOD 2024」を開催し、ゼブラ企業や関係者が一堂に会しました。こうした取り組みによって、「ゼブラ企業」という言葉への理解や認知も、少しずつ広がってきたと感じています。また、鹿児島の「薩摩会議」や沖縄の「ミチシルベ」など、近い思想や哲学をもつ会も全国で生まれています。こうした流れを受け、理解から実践へと一歩前に進める場を設けられればと思いました。

今回のZEBRAS ACADEMIAでは、「どうすればゼブラ企業になれるのか」「どうすればゼブラ的な事業を運営できるのか」を大テーマとして、半年から1年かけて21社のゼブラ企業にインタビューを行って作成した研究の成果を共有します。当日は、その内容をまとめた全114ページからなるリサーチブック(ZEBRA’S MANAGEMENT RESEARCH BOOK)を配布し、参加者と共に対話を深める予定です。明日からの経営や仕事に活かせる学びを、持ち帰っていただけたらと思っています。

また今回は、兄ゼブラ企業*でもある株式会社ウエダ本社が主催する「京都流議定書」との共催でもあります。ZEBRAS ACADEMIAは京都大学・芝蘭会館の山内ホールで、京都流議定書は稲盛ホールでそれぞれ開催されます。京都流議定書のテーマは「グッド・アンセスター 〜私たちは『よき祖先』になれるのか」。未来からいまを哲学的に振り返る場として、「実践」と「哲学」を両立することの重要性を感じ、今回の共同開催に至りました。

ウエダ本社や京都流議定書については、こちらの記事をご覧ください。

——実践につなげることを意識したZEBRAS ACADEMIA。当日のプログラムについても教えてください。

今回は、「事業」「ファイナンス」「組織」「公民連携」「経営戦略」という5つの研究テーマに基づいたセッションを用意しています。各セッションは1時間で、構成は大きく3部に分かれています。まず、研究内容の共有。そして、取り組むなかで見えてきた気づきや、次なる研究課題を語り合うメンバーによるパネルトーク。最後に、参加者同士での対話を設けます。何を学び、どのように未来につなげていくかを言語化して持ち帰っていただこうと思っています。

——なぜ、「事業」「ファイナンス」「組織」「公民連携」「経営戦略」の5テーマにしたんですか?

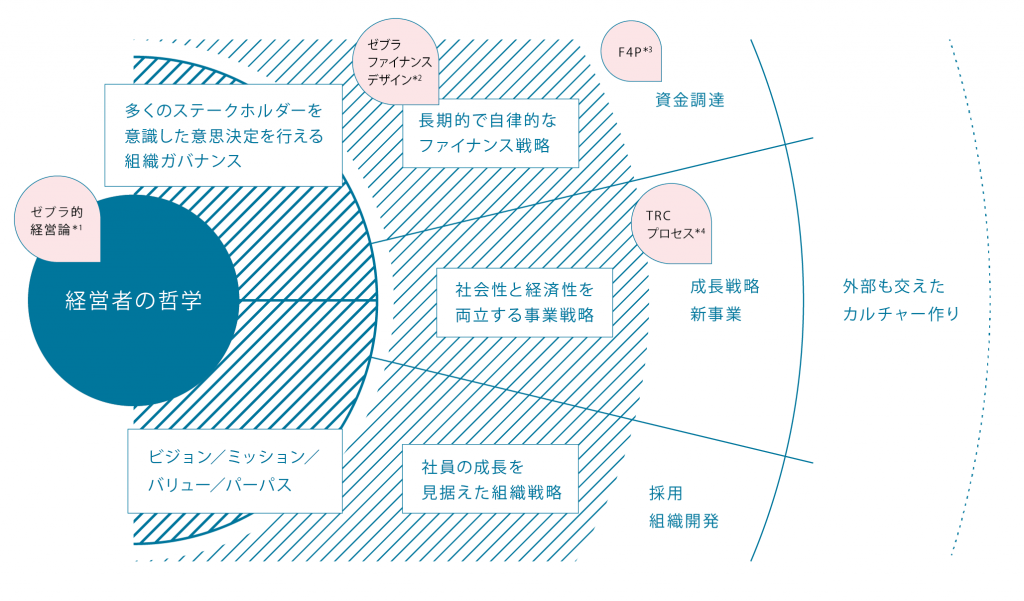

「Zebras and Company インパクトジャーニーレポート」にて、ゼブラ企業の事業を構成する要素を整理しました。そこで出てきたのが、最初の4つ「事業」「ファイナンス」「組織」「公民連携」です。

図の左から順に、ゼブラ的経営には、まず経営者の哲学があり、仕組み面を支えるガバナンスとカルチャー面を支える経営理念があります。そこから派生した実運営として、ファイナンス戦略、事業戦略、組織戦略の3つがあるので、今回はそのままテーマに据えました。

加えて、ゼブラ企業にとっては、“群れ”をどうつくるかも大切な観点です。特に、地域課題の解決を目指すローカルゼブラ企業は、自社のことだけではなく、地域の住民や行政自治体との連携が不可欠です。そうした背景から「公民連携」も含めました。

この4つは、Z&C以外のメンバー中心に準備を進めており、5つ目の「経営戦略」は、Z&Cがプレゼンテーションを担当します。社会的インパクトと経済性を両立するための戦略について、研究してきたことを発表できればと思っています。

*兄ゼブラ・・・Z&Cでは、ゼブラ企業を3つのフェーズで分類しています。比較的若いゼブラ企業を「子ゼブラ」、地域や産業のリーダー的な企業を「兄(姉)ゼブラ」、ゼブラ的経営をする全国規模の企業を「親ゼブラ」と呼んでいます。

実践者たちとの対話から生まれた、各セッションの見どころ

——カンファレンスの全体像が見えてきたところで、各セッションの企画背景と見どころを伺えればと思います。まずは「事業」セッションからお願いします。

「事業」セッションのタイトルは、『ゼブラ的事業はどこから来るのか?アトツギ企業のゼブラ化事例から考える』です。これは、京都大学内で社会的共通資本を研究するチームの事務局長・渡邉文隆さんと話すなかで着想を得ました。

このセッションで扱うのは、地域でゼブラ的経営を行う老舗企業です。地域に根ざして数十年続く企業は、基本的に公益性や社会性、地域性を伴っています。しかし、その成り立ちは、最初からゼブラ企業として生まれたわけではなく、代替わりの際にゼブラ的な経営にシフトチェンジしたところも多くあります。

そうした企業が、先代の時代にどのような経営をしてきたのか、そしてアトツギの経営者がどのような人生を歩んできた結果、今に至るのか。3社の老舗企業の事例を通して、ゼブラ企業への変化の道筋をモデル化しました。

モデルをつくるにあたり、デザイン経営の観点も盛り込んでいます。渡邉さんの博士後期課程 マスター時代の同期である、立命館大学でデザイン経営を研究する井登友一さんにも加わっていただき、事業や経営者のマインドセットの変化を追っていきます。

——続いて「ファイナンス」セッションについてお願いします。

「ファイナンス」セッションのタイトルは、『これからの社会を担うゼブラ企業が地域金融に求めるもの〜信頼・関係性・資金循環の新しいかたち〜』です。これは、山と本と株式会社の山本雄生さん、株式会社OMOYAの猪熊真理子さんと話すなかで生まれました。

地域のファイナンスといえば、地域金融機関が思い浮かびますが、最近では兄(姉)ゼブラ企業が出資し合って、ファンドのような動きをするケースもあります。こうした事例をもとに、地域の持続可能を実現するためのファイナンスについて研究しました。

研究にあたって、約90名の経営者に資金調達に関するアンケートを実施。また、3社の子ゼブラ企業と、ユニークな取り組みをしている3社の地域金融機関から、現状と課題点をヒアリングしました。そのうえで、ゼブラ企業の資金調達と地域ファイナンスのギャップがどこにあり、どうやって解決していくのか、ポイントを5つに整理したので、先行事例とともに紹介できればと思っています。

——「組織」セッションはいかがでしょうか?

「組織」セッションのタイトルは、『組織づくりから考える、ゼブラ企業たる所以──事例から見出す“組織のカタチ』です。スタートアップのCHRO経験者を中心に創業し、組織開発や人事のサポートを行う株式会社事業人と、鹿児島の老舗企業のHR領域を支援する株式会社musuhiさんのコラボレーションで開催します。

ゼブラ企業は、ユニコーン企業との対比として語られることが多いですが、成長を否定しているわけではありません。むしろ、社会的インパクトを追求していくうえで、事業や会社の成長がとても大事だと考えています。

どんな成長の仕方が理想かというと、スタートアップのように急成長するあり方と、地域に根ざしてゆっくりと広がる老舗企業のあり方の「いいとこ取り」ができるといいのではないかと思っています。そこで今回は、スタートアップ支援と老舗企業支援の両局の観点から、ゼブラ企業の組織づくりを見てみたいと思います。

アカデミックな分析研究の手法も借りつつ、親ゼブラ、兄(姉)ゼブラ、子ゼブラにヒアリングをさせてもらい、それぞれの特徴とゼブラ企業全体としての特徴を整理。組織づくりに活かせる具体的な学びを共有します。

——4つ目は「公民連携」セッションです。

「公民連携」セッションのタイトルは、『ゼブラ企業と地域や自治体との実例からみる理想の役割や連携とは』です。セッションを担当する官民連携事業研究所は、行政職員や自治体の首長経験者が中心となって創業した会社。行政と民間の力を合わせて、地域をより良くする方法を模索しています。

研究では、公民連携がうまくいっている5つの地域にヒアリングさせていただきました。特に、各地域において兄(姉)ゼブラ企業がどのような役割を担っているのか。また、行政と民間の両方の視点から見た「連携がうまくいくためのポイント」や「連携する際の難しさ」をまとめています。今後、新たに公民連携に挑む方々が使えるような学びをお届けできればと思います。

——最後の「経営戦略」セッションについてもお願いします。

「経営戦略」セッションのタイトルは、『Z&Cのインパクトレポートから読み解く社会性と経済性を両立させる戦略策定』。ゼブラ企業が社会的インパクトと経済性を両立するために、どのように戦略を組んでいけばいいのかを解明したいと思います。

ここのパートはZ&Cが担当しています。 3月に発刊したインパクトジャーニーレポートをもとにするため今回のリサーチブックには内容を載せていないのですが、プレゼンテーションではゼブラ企業の3つの成長パターンを紹介しようと思っています。1つめは社会性と経済性を比例させながら成長していくパターン。2つ目は、社会性を先に伸ばして後から経済性に転嫁していくパターン、 3つ目は経済性を先に伸ばすパターンです。それぞれどのようなモデルになるのか整理して共有できればと思います。

現地でもオンラインでも。多様な視点を取り入れた実践知を届けたい

——5つのテーマどれも興味深いセッションになりそうです。ここまで準備してみての手応えはいかがですか?

ゼブラ的な事業を運営したい人にとって、すぐに実践できる学びが詰まった1日になると思います。セッションをつくる中で改めて大事だと感じたのは、事業でもファイナンスでも公民連携でも、自分たちの活動によって影響を受ける相手やステークホルダーが、必ずいるという視点です。

「こうしたい」という理想があっても、それが相手や周囲には受け入れづらいこともあります。今回は、いろんな立場の視点を取り入れながら、関わる人それぞれが理想と考える状態をどう実現できるのか、あるいはなぜ実現が難しいのかを、丁寧に洗い出しました。

そうやって構造的に可視化したことで、自治体や金融機関、支援会社など、ゼブラ的な企業や事業をサポートする立場の人たちにとっても、たくさんの学びが得られる内容になったと思います。

——当日はオンラインでの視聴もできるんですよね?

はい、今回会場の席数が少ないため現地参加は招待制とさせていただいているのですが、ゼブラ企業経営に関心を持つ皆さんが全国にいるためオンラインで視聴できるようにしています。研究内容をまとめたリサーチブックも全員に配布予定なので、当日参加が難しい方にも、学びや気づきを持ち帰ってもらえる機会になると思います。普段一緒に働く仲間と読んで話し合ったりするのにもぴったりな内容です。経営者の方、事業づくりに携わっている方、支援する立場の方、アカデミアの方まで、幅広い方に参加・視聴いただけたらうれしいです。

PROFILE

ゼブラ編集部

「ゼブラ経営の体系化」を目指し、国内外、様々なセクターに関する情報を、一緒に考えやすい形に編集し、発信します。