2021.06.21 ZEBRAS

ユニコーンから「ゼブラ企業」への転換で成功。オランダ発スタートアップPeerbyがたどり着いた「コミュニティモデル」

今、世界では「ユニコーンではない形」の成長を目指す次世代の起業家たちが、その頭角を表し始めています。

そもそも「ユニコーン企業」とは、設立10年以内、時価総額10億ドル(約1100億円)以上、非上場のテクノロジースタートアップのこと。その希少性から、幻の生き物「ユニコーン」に例えられ、主に投資家たちの熱視線を集めてきました。

ベンチャーキャピタルなどから資金調達を繰り返し、急成長を遂げることで市場を独占、株式公開や売却により投資家に大きなリターンをもたらすユニコーン企業。しかし、近年はその利益追求への偏りから来る弊害を疑問視する向きも出てきました。

そんなユニコーン企業に続く、新たな企業像の概念として登場し、日本でも最近注目を集め始めているのが「ゼブラ企業」です。次世代の起業家の間で、その企業像を志向、体現し、すでに頭角を表す人も現れ始めています。

ゼブラ企業は、事業運営においては持続可能性と社会・環境・経済へのポジティブなインパクトの創出に主眼を置き、またその組織運営においても、持続可能性と長期的な成長を重視する企業を指します。

「白(持続可能性)」と「黒(収益性)」という一見相反する目標を両立することから、白黒のシマ模様の「ゼブラ(シマウマ)」に例えられています。

世界が注目するゼブラ企業、オランダ発スタートアップ「Peerby」

そんなゼブラ企業の中でものが、特に世界中の注目を集めているのが、オランダ・アムステルダムに本拠を置くスタートアップ「Peerby(ピアビー)」です。

Peerbyは、工具など各家庭が購入した日用品が、買ったはいいものの十分に活用されていない点に着目。近所に住む人から日用品を借りられるシェアリング・プラットフォームを提供しています。

活用されていない日用品をご近所同士で共有するというPeerbyのアイデアは、2012年の創業後、各方面ですぐに高く評価され、ビジネスコンペティションでも数々受賞。

アメリカ元大統領のビル・クリントン氏が設立したクリントン財団主催のサステナブルビジネスコンペティション「Postcode Lottery Green Challenge」に選出、世界経済フォーラム主催のダボス会議でも世界のサーキュラーエコノミーに貢献した企業として紹介され、ニューヨーク・タイムズ紙やガーディアン紙にも取り上げらました。

創業初期にユニコーン企業を志向し、自らの見失った苦い経験

このPeerby、実は当初、ユニコーン企業を志向していました。

2014年にフランスのベンチャーキャピタル「XAnge」などから170万ユーロ(約2億2300万円)の調達に成功。2016年のクラウドファンディングキャンペーンでは1週間も待たずに200万ユーロ(約2億6600万円)を達成。この時点で累計調達額は500万ユーロ(約6億6600万円)に達しました。

それらの資金で、ロンドン、ベルリン、ニューヨーク、サンフランシスコへと事業を次々に拡大。欧米の20都市以上で、価値総額10億ドル以上の日用品へのアクセスを提供するなどし、急速に新規ユーザーを獲得する計画で動いていました。

創業者兼CEOのDaan Weddepohlさんの元にはこのころ、「Peerbyを1600万ユーロ(約21億円)で売らないか」という、企業からの買収のオファーもあったそうです。

将来のユニコーン企業候補として、順調満帆だったかに思えたPeerby。ですが、巨額の資金調達は当然、ハイリターンに対する期待の裏返しでもあります。投資家からは短期間で高い収益率を達成することを求められました。

Peerbyもその期待に応えなければ事業を継続できません。いち早く収益化を実現しようと、さらに大きく舵を切ることになります。

例えば、製品の貸し借りが発生するたびに手数料を得る課金型のレンタルシステムを導入しましたが、思うようにスケールしませんでした。実はユーザーにとって、日用品を便利に貸し借りできることはPeerbyの本質的な価値ではなかったのです。 Daanさんはそのことに気づかず、当時を振り返って、「シリコンバレー発のユニコーン企業のビジネスモデルに大きく影響を受けていた」と語っています。

企業理念と投資家のプレッシャーの間で葛藤、たどり着いた答え

Peerbyは、目先の利益ばかりを追求し、自らを見失ったこの経験から、創業時から掲げている企業理念にあらためて向き合うことになりました。その理念とは、「廃棄を減らす」「人びとが怖がらずに、お互いに助けを求めることができるローカルコミュニティをつくる」ことでした。

Peerbyは、モノの「所有」から「シェア」への移行、それによって、日用品の十分な活用を促進します。そのことは新製品を作るための資源採掘、輸送にかかるエネルギー、そして、廃棄物の削減へとつながります。

また、高品質だからこそ高価になってしまう製品に手が届かなかった人たちに対して、「必要なときだけ借りられる」という選択肢を与える。そうして、地域の中に「頼り、頼られる関係性」、それを支えるつながりや信頼を生み出しているのです。 Peerbyは、こうした環境保護や地域コミュニティに貢献したいという企業理念と、短期間での収益化を求める投資家からのプレッシャーの間で揺れ、実際に遠回りもしたことで、それまでの利益追求型から「コミュニティモデル」へと大きく方向転換しました。

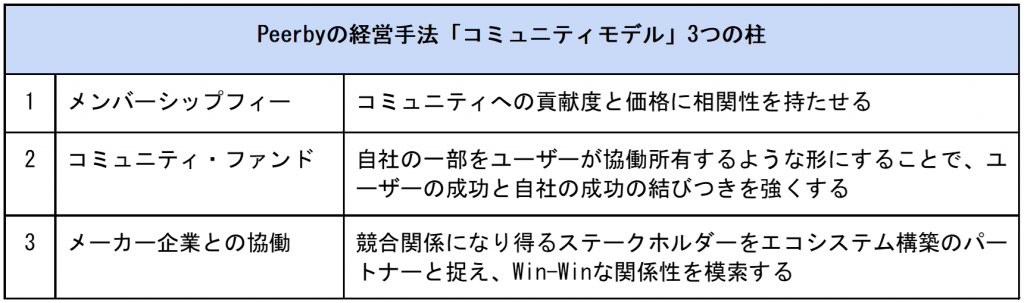

ゼブラ企業的経営のあり方「コミュニティモデル」

Peerbyではサービス開始当初から、無料で日用品を貸し借りすることもできました。

そうした中で、利益追求路線に基づき、課金型レンタルシステムを導入した際には、日用品を無料で貸す人が増えれば増えるほど(言い換えれば、コミュニティに貢献したい人たちが増えれば増えるほど)、コミュニティの継続が資金的にひっ迫してしまう状況でした。

しかし、先ほどの「頼り、頼られる関係性」こそがサービスがもたらす真の価値だと気づいたPeerbyは、「メンバーシップフィー」を課金する形に転換。より多くの品を貸し出し、コミュニティに貢献する人には少ない額を、借りるだけの人には少し多い額を負担してもらうようにしました。

さらに、「コミュニティ・ファンド」も導入。ユーザーがサブスクリプション制で支払うお金を原資とし、万が一、日用品の故障・盗難などアクシデントが発生した際には、そこから拠出するようにしました。

これは、Peerbyという企業の一部を、コミュニティが共同所有しているような形と言えます。

過去を振り返ると、先述のクラウドファンディングでも、集まった金額の多くは、一部の熱心なユーザーからの賛同資金だったそう。ユーザーたちはこのころから、Peerbyの真価に気づいていたと言えるでしょう。

企業はエコシステムを構築するための ”Win-Win” なパートナー

さらに、Peerbyは現在、日用品メーカーやサプライヤーに対し、「シェアすること」を前提としたモノづくりのためのコンサルティング事業も展開しています。

例えば、取扱説明書一つを取っても、不特定多数の人がシェアして使うことを考えれば、破れにくくする工夫が必要になります。所有するのとは異なる発想や知見が、企業には必要になるのです。

しかし、同じ製品を何人もの人がシェアして使えるようにすることで、企業は一つの製品に対して、何度も利用料を支払ってもらえるようになります。製造に必要な資源や労力も少なく済むのです。

この「所有かシェアか」という構図において、Peerbyは日用品のシェア市場を独占する、メーカーにとってはその牙城や収益源を脅かす「競合」にすらなり得たかもしれません。

しかし、Peerbyは企業を、日用品のシェアという新しい生活様式を支えるエコシステムをともに構築するパートナーと捉え、むしろ巻き込むことで、廃棄を減らす未来の実現と、企業の収益拡大、双方に貢献しようとしているのです。 そのことは、Peerbyのユーザーが望んでいることでもあります。コミュニティのために設計され、何度も修繕されることを前提としたつくりとなっており、部品を交換すれば長く使い続けられる高品質な日用品。これこそが、ユーザーが真に求めていることだからです。

コミュニティ重視の経営を支えるのはインパクト投資家

そんなPeerbyは、投資先企業に急成長を強いることのないインパクト投資家によっても支えられています。

昨年(2020年)には、カナダに本拠を置く、社会と環境へのインパクトを重視するファンド「Loyal VC」から50万ユーロ(約6,685万円)の資金を調達。

このLoyal VCは、ファンド期限のない、いわゆる「エバーグリーン・ファンド」で、2018年から3年以上にわたり、Peerbyの「ゼブラ企業」への転換を支援しています。

さて、Peerbyのようなシェアリングエコノミーは、日本でも一般的になってきました。課金型のサービスもあれば、Peerbyのように共助を促すコミュニティモデルも存在します。

コミュニティモデルは、事業としての成長は一見緩やかかもしれませんが、単なる便利さではないユーザーが求める真の価値である「共助」を提供することで、長期的にはより大きな事業成長につながる可能性があります。

シェアリングエコノミー市場にかぎらず、今はあらゆる企業にとって、ビジネスを通じて、社会・環境・経済、いずれにもポジティブなインパクトをもたらすことが期待されます。

自らを取り巻くすべてのステークホルダーーーユーザー、地域コミュニティ、顧客企業、サプライヤー、地球環境への貢献を目指す、Peerbyのようなゼブラ企業の理念、また経営手法から、日本の企業が学べることは多いのではないでしょうか。

文:西崎こずえ

企画・編集:岡徳之(Livit)

PROFILE

Kozue Nishizaki

オランダ在住サステナビリティ・サーキュラーエコノミースペシャリスト。オーストラリアで高校・大学卒業後、現地でマーケティング分野で勤務した後に帰国。東京を拠点にPR・CSRコンサルタントとして国内外のブランドを支援。2020年1月よりオランダ・アムステルダムに拠点を移しサーキュラーエコノミーに特化した取材・情報発信・ビジネスマッチメイキング・企業向け研修プログラムなどを手掛ける。