2025.08.20 研究者/専門家から見たゼブラ

インパクトに“ストーリー”が求められる時代——「Z&Cレポート」を専門家と読み解き、気付きとこれからの活用法を考える

Zebras and Company(Z&C)は、2025年3月に『ZEBRA IMPACT JOURNEY REPORT』を公開しました。制作検討時には、インパクト測定・マネジメント(IMM)の専門家で、インパクトパフォーマンス報告規範を発刊したImpact Frontiers(アメリカ)のDirector・須藤奈応さんからも制作にあたっての事前知識をインプットしてもらい、単なる実績報告にとどめず、ステークホルダーとの対話を重ね、未来を見通す「旅の記録」としてレポートづくりに取り組みました。

今回、レポートの公開を機に、Z&C共同代表・田淵良敬さんと須藤さんによる対談を実施。インパクトレポートの国際的な潮流、求められる視点、Z&Cレポートの独自性と改善の余地について語り合いました。

あわせて、作成プロセスを通じて田淵さんが得た気づきや、これからレポート作成を考える方へのヒントも交えながら、「つくって終わりにしない」インパクトレポートのあり方を考えます。

定性的なストーリーを重視するアセットオーナー

——今回はインパクト測定と管理(IMM)の専門家である須藤さんに、グローバルでみたインパクトレポートの潮流と、Z&Cのインパクトジャーニーレポートの感想を伺いたいと思います。まずは、須藤さんが取り組まれていることから教えていただけますか?

須藤奈応(以下、須藤)さん :

Impact Frontiersディレクターの須藤です。2022年頃から、インパクト投資におけるIMMの実践を専門に、研究と支援の活動に取り組んできました。現在は、機関投資家向けのIMM体制の構築支援や研修開発に加え、アジア地域での取り組みをしています。また、海外のインパクト投資動向を日本語で紹介するニュースレター「ImpactShare」の編集・執筆も行っています。

こうした活動のひとつとして、昨年の4月に「インパクトパフォーマンス報告規範」の第一版を公表しました。これは、資金の運用責任を担うGP(=ジェネラル・パートナー)や、運用の実務を担当するアセットマネージャーが、資金提供者であるアセットオーナー(通常、ファンドに出資するLP=リミテッド・パートナーとしての立場も担う)に対して、事業の社会的・環境的インパクトを報告する際に利用する“ガイドブック”のようなものです。

中身は全6章のテーマからなり、1章から順に「投資家の概要」「インパクトマネジメントのアプローチ」「インパクトパフォーマンス」「ケーススタディ」「ガバナンス」「独立した検証(任意)」。厳格なルールによって記載内容を縛り付けるものではなく、ある程度の自由度をもたせています。サステナビリティレポートや統合報告書のなかでインパクトについて報告する際も、活用いただけます。

——なぜ、インパクト報告のガイドブックをつくろうと思われたんですか?

須藤さん:

長らくインパクト業界では、インパクト報告のフォーマットが統一されていませんでした。そのため、報告を受けたアセットオーナーが適切に投資判断をするのが難しいという実態があったんです。

そこで、ロックフェラー財団から助成をいただき、Impact Frontiersが報告規範の草案を作成。グローバルなアセットオーナーの皆さんからフィードバックをいただき、第一版をつくりました。2025年7月には、日本語版を公開しました。

現在はこの第一版を用いて、Impact Frontiersは、2024年半ば〜2026年半ばにかけての実装フェーズをグローバルで主導しています。報告書の作成者、利用者、第三者レビュー担当者がこの規範を導入・活用できるよう支援するパイロットプログラムを、日本を含むグローバルで開催しています。そこでいただいたフィードバックをもとに第二版を制作予定。加えて、インパクト報告規範についてまとめたWebサイトの準備も進めています。

田淵良敬(以下、田淵)さん:

アセットオーナーからフィードバックをもらうなかで、何か発見はありましたか?

須藤さん:

印象的だったのは「アセットオーナーは“定性的なストーリー”も求めている」ということです。私たちの草案では、定量的な数値を重視していました。しかし、それに対して「Contextualize(文脈や背景の関連付け)されたインパクトストーリーも入れてほしい」という意見を多くいただいたんです。

社会全体が定性的なインパクトを重視し始めたこともあって、アセットオーナーのスタンスが変わり始めているのだと思います。

田淵さん:

資金運用をするアセットマネージャー側に変化はあると感じますか?

須藤さん :

インパクト報告の作り手であるアセットマネージャーと読み手であるアセットオーナーの間には、求められている情報の認識にギャップがあるように思います。パイロットプログラムでは、アセットオーナーとアセットマネージャーに一堂に介していただき、一緒に議論をするような取り組みもしています。

田淵さん:

投資方針や実行の議論はアセットマネージャーが中心となって進めるのが一般的なため、アセットオーナーと同じテーブルで意見を交わす場は、これまであまり設けられてこなかったと思います。パイロットプログラムのような機会を通じて、アセットオーナーが「定性的なインパクトも重視している」ということがアセットマネージャーに伝われば、「受託者責任を果たす=インパクト投資を行う」という考えも広がっていくかもしれませんね。

——資金提供者と運用者の認識のギャップを埋めていくことが、インパクト投資を加速させることにもつながると。他に、インパクト報告規範をつくるなかでの発見はありましたか?

須藤さん:

ケーススタディの重要性です。草案の段階では「ケーススタディは任意で記載」としていたのですが、アセットオーナーからは「必須にすべき」というフィードバックをいただきました。「できれば、すべての投資案件について記載してほしい」という声もあったほどです。

ただ、案件が多い企業などはすべて載せるのが現実的に難しくなるので、いくつかの案件を選抜して記載することにしました。その分、都合のいい事例だけが取り上げられないように「選定の基準や方法」の考え方を報告規範に掲載(報告規範セクション5参照)しました。それらに沿って、どう取り上げるケースを選んだのか、明記してもらうことにしています。

アセットオーナーがケーススタディを求めるのは、「パフォーマンスだけを見ても投資判断が難しい」という背景があるからです。定量定性の両面から、インパクトを多角的に評価しようという流れが強まっていると感じます。

専門家から見た、Z&Cレポートの独自性と工夫の余地

——そうした潮流を踏まえて、ゼブラのインパクトジャーニーレポートの感想を伺いたいです。印象的だった点はありますか?

須藤さん :

個人的な意見になりますが、全体的に文章から熱意が感じられて、皆さんらしいレポートだと思いました。

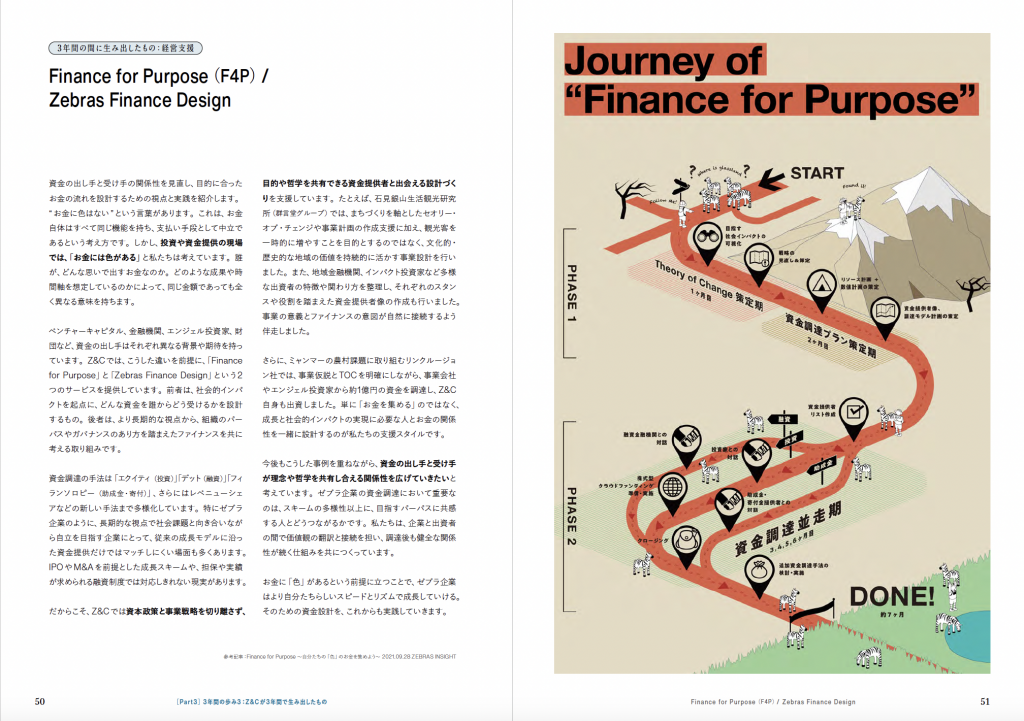

具体的に興味深かったのは、まずは「Z&Cが3年間で生み出したもの(Part3、p.36~52)」のパートです。ここでは、Z&Cが支援や投資を通じて蓄積してきた、支援ロジックや投資スキームなどが書かれています。まさに「Investor Contributions(投資家の貢献)」が表現されていると感じました。

投資家の貢献とは平たくいえば、Z&Cの独自性や提供価値のこと。そこがまとめられていて、非常によく理解できました。

須藤さん:

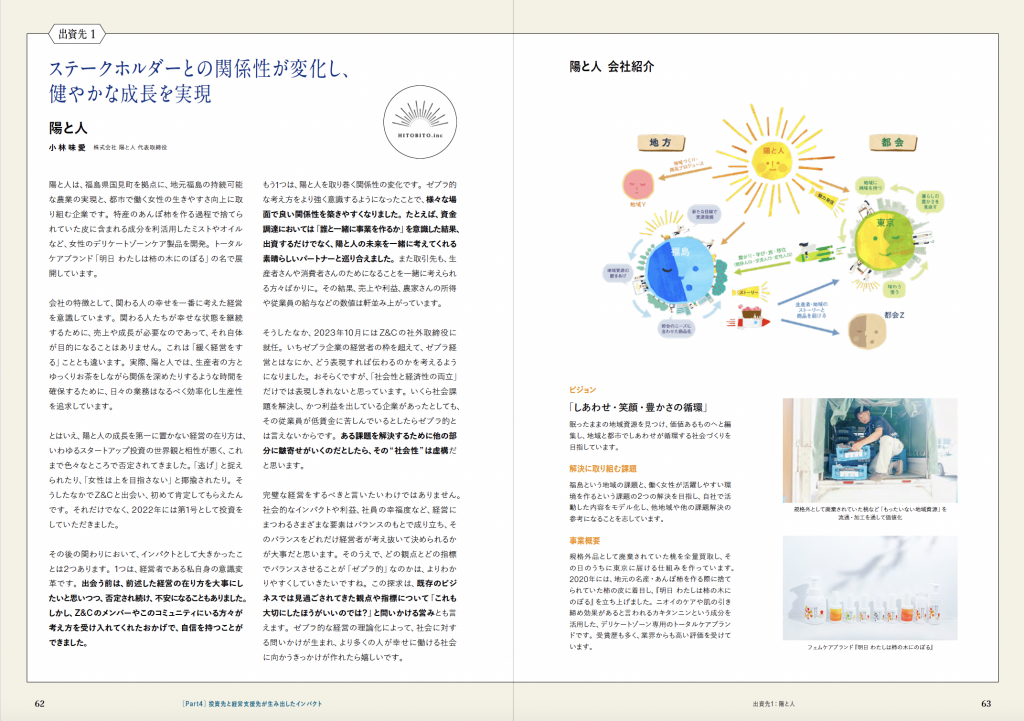

他にも、Z&Cのインパクトの核にあたる「投資先と経営支援先が生み出したインパクト(Part4、p.62〜101)」が印象的でした。今回のレポートには、まず投資先/支援先の経営者の心象変化や、定性的な「企業のあり方」の変化がストーリーとして書いてありました。ストーリーに共感したうえで、事業紹介などが読めたことで心に響くものがありました。

また、このパートを読めば、Z&Cの支援が決して独りよがりではないことがわかります。支援先や投資先が求めているものを理解し、柔軟に価値提供をしていることが読者にも伝わるパートだと思いました。

田淵さん:

このパートの表現方法は、社内でもかなり試行錯誤したんです。定量的な指標や、事業成長のロジックだけではなく、実際の現場で起きていることを「支援先の会社を主語にして語ろう」と考えました。その結果、経営者本人にインタビューをさせていただき、生の声を記載するかたちにしました。

須藤さん:

素敵な構成だと思いますし、定性的なストーリーを重視しています。あとは、「ロジックモデルに基づく3年間の結果(Par3、p.38〜39)」にて、Z&Cの目標と進捗が記載されていますね。

田淵さん:

たくさんお褒めいただき、なんだか恐れ多いです(笑)。

——逆に、工夫の余地がある部分はありますか?

須藤さん:

定量的な部分をどれだけ充実させられるか、という点はあると思います。Z&Cが目指している理想の世界に対して、目標値をもう少し細かく置くならどうするか。そして、そのために重点的にアプローチする投資先や支援先はどこで、進捗はどうかといったことを表現できても良さそうですね。

あとは、ガバナンスに関して。「資本構造とガバナンス(Par3、p.40~41)」にて、Z&Cのユニークな資本構造がまとまっていますが、それ以外にも「投資先/経営支援先をどのように決めているか」という点も記載できると、と思いました。

田淵さん:

ガバナンスの部分もかなり議論したので、注目していただき嬉しいです。

須藤さん:

それと、先ほど話した「ケーススタディの選び方」も書けるといいですね。ちなみに、掲載しているケースはどのように選んだんですか?

田淵さん:

投資先はすべて記載しました。経営支援先は、基本的にはインパクトをわかりやすく説明できる事例を中心に選んでいます。あとは、支援スタイルの違いや、“子ゼブラ・兄ゼブラ・親ゼブラ”といった企業の規模感の違いなどを考慮しつつ、多様なケースを載せるようにしました。

須藤さん:

そうした選定基準を記載しておくと読み手にとって分かりやすくなると思います。

自分たちの役割と、目指す未来を再認識できた

——では、ここからは田淵さんにお話を聞いていきます。インパクトレポートを作成したことによる気付きや学びについて教えてください。

田淵さん:

投資先/支援先の変化を改めて見て、僕らがやっていることのひとつは「業界や国家といった線引きで分断しているものの橋渡し」なんだと再認識しました。

インタビュー時に、経営支援先の「群言堂グループ」代表取締役の松場さんが「世界に手触り感を持てた」と話してくれたんです。「自分たちの実践してきたゼブラ経営が、実は海外でも注目されてきていると知った。一気に世界とつながる感覚を持てた」と語ってくれています。

また、社会変容を生み出す映像制作会社「EXIT FILM」代表取締役の田村さんは、「金融の世界やお金への恐れが減った」と教えてくれました。

このようにゼブラ経営者のなかには、金融の世界やグローバル経済に対して距離感を感じている方もいます。そうした分断の間に入り“つながり”をもたらすことが、僕らの役割なんだと確信しました。

田淵さん:

もうひとつの気付きは、投資先/支援先の多くが「ステークホルダーとの関係性の変化」を経験したことです。

たとえば、陽と人代表の味愛さん(小林味愛)は、「Z&Cやゼブラ企業と関わり始めたことで、投資/出資元、取引先、社員や従業員との関係性が変わった」と語ってくれています。「急成長だけが正解ではない」というゼブラの世界観のなかで、地域や周りの人を大切にする経営スタイルに確信を持てたことで、コミュニケーションや周りからの見え方が変化した。

Z&Cは、人と人をつなぐ役割も果たせているのだと、改めて感じました。

——投資先/支援先だけではなく、その先のステークホルダーにまで影響が及んでいるということですね。

須藤さん:

インパクト投資において本当に重要なのは、投資先のさらに先にいる最終受益者やステークホルダーに与える影響、経験するアウトカムです。そこに対してZ&Cがどう貢献したのかが大事であり、今回のレポートではその点を重視していると思いました。

付け加えるとすれば、最終受益者へのインパクトを定量的に測れると良さそうです。たとえば、陽と人の社員の方への影響でいえば、サーベイをとったり、社員インタビューをすることもできると思います。

また、投資家の貢献の考え方を前提にすると、「カウンターファクチュアル(反実仮想)」を考えてみるのもいいかもしれません。これは「Z&Cが関わらなかった場合に、その企業がどうなっていたのか」をシナリオ分析し、「Z&Cがいなければ起きなかった変化」の差分を明確にするものです。将来的には、Impact Frontiersが公表した「インベスターコントリビューションの報告テンプレート」を参考に、言語化に挑戦していただけるといいかなと思います。

——自社の役割を再認識したということでしたが、それが経営者や経営にどのようなポジティブな影響を及ぼすと思いますか?

田淵さん:

インパクトを可視化することで、取り組んでいることをメタ認知できます。経営というのは、インパクトやファイナンス、組織づくりなど様々な要素のバランスをとっていく営み。常に状況は変化しているので、気付かぬうちにバランスが偏ったりすることもあります。

そんなときに、可視化されたインパクトを見返すことで、偏りに気づいて適切に対応できるようになる。経営バランスを保ち続けるためにも、インパクトレポートは重要な意味を持つと思います。

須藤さん:

そうですね。

田淵さん:

あとは、ゼブラ独自のものかもしれませんが、「Z&C 次の3年間の方向性(Part5、p.104〜121)」のパートで識者と対談をしたのは、とてもいい経験でした。このパートは、過去や現在の実績を開示するだけではなく、ゼブラというレンズから未来がどう見えているのかを表現したものです。

僕は、至善館 理事長兼学長の野田さんと対談させていただきました。「日本に受け入れられて満足するのではなく、日本型ゼブラモデルとしてグローバルに逆展開してほしい」と発破をかけてもらい、気が引き締まりました。

インパクトレポートを対話の起点にしてほしい

——過去から現在をまとめ「経営の軸」を明確にできた。そして、未来を探ることで、より高い視点からのフィードバックを得る体験になったんですね。では最後に、インパクトレポートの制作を考える人に向けたアドバイスや、意識できるとよさそうなことを教えてください。

田淵さん:

会社や事業のことを、なるべく多面的に見つめてつくってほしいと思います。定量と定性はもちろん、たとえば主観と客観をどちらも入れ込むのも大事です。定量的なレポートにおいて、主観を表現することは批判の対象になる、という不安もあると思いますが、そこがその企業らしさでもある。自分たちの考え方や信じていることは、勇気を持って発信してほしいと思います。

一方、主観だけで独りよがりにならないためには、制作する過程で支援先やステークホルダーと対話することが大切です。インパクト報告に求められている「定性的なストーリー」を言語化することができますし、対話を通して作成者や経営者に気付きが生まれると思います。

また、時間軸も意識してほしいですね。半年や1年では生み出せないインパクトもあるので、短期的な成果を表現しようと焦ると、抜け落ちてしまう要素も出てくる。過去・現在・未来へとつながる長期的な目線をもち、作成できるといいかなと思います。

——須藤さんからもお願いします。

須藤さん:

最初から完璧を目指さないでいいと思っています。そもそもインパクト業界自体が発展途上。私が知るかぎり、インパクトレポートの“世界的なベストプラクティス”は、まだありません。インパクト報告規範などを参考にしながら、各社がそれぞれ試行錯誤していくことで、業界全体が高みを目指していけるといいと思います。

また、作って終わりではなく、レポートを土台に事業インパクトの最大化に向けて、社内外のステークホルダーや支援先と議論をしていく。フィードバックループを回しながら、事業の将来につながる種を見つけたり、ステークホルダーとのコミュニティビルディングにもつなげられるといいと思います。

田淵さん:

僕らも、ステークホルダーの皆さんとの議論はもっとしていきたいですね。ただ、情報量が多く、かつ専門的な情報もあるなかで、先方の負担になるのではという懸念もあります。何か工夫できることはありますか?

須藤さん:

ひとつは、レポートのストラクチャー(構造)を揃えることです。完全に標準化はできずとも、「何章に何が書いてあるのか」が大体揃っていると読みやすくなります。

もうひとつは、議論をしたいところだけを抽出した「サマリー版」を作ることも考えられます。スライド数ページにおさえれば、見る側の工数もだいぶ減ります。このように作成や活用におけるポイントは色々あるので、インパクト報告規範のWebサイトができたらぜひ参考にしていただければと思います。

ただ、やはり一番大切なのは「どのような社会的・環境的課題を、どの程度解決しているのか」という問いに対して真摯に向き合うことです。表現の仕方だけではなく、根本的なところに目を向けて、それぞれの会社らしいインパクト報告をつくっていただければと思います。

PROFILE

Fumiaki Sato

編集者・ライター・ファシリテーター。「人と組織の変容」を専門領域として、インタビューの企画・執筆・編集、オウンドメディアの立ち上げ、社内報の作成、ワークショップの開催を行う。趣味はキャンプとサウナとお笑い。